- 首 页 / HOME

- 关 于 / ABOUT

- 2023申奖 / ENTRY

- 获 奖 / AWARDS

- 活 动 / EVENTS

- 资 讯 / NEWS

- 合 作 / PARTNERS

有人缅怀,

这里古老沧桑,印过往繁华细述历史;

有人期望,

这里焕发新生,引年轻一代抚今追昔;

有人赞赏,

这里新旧交融,与往日风貌交相辉映。

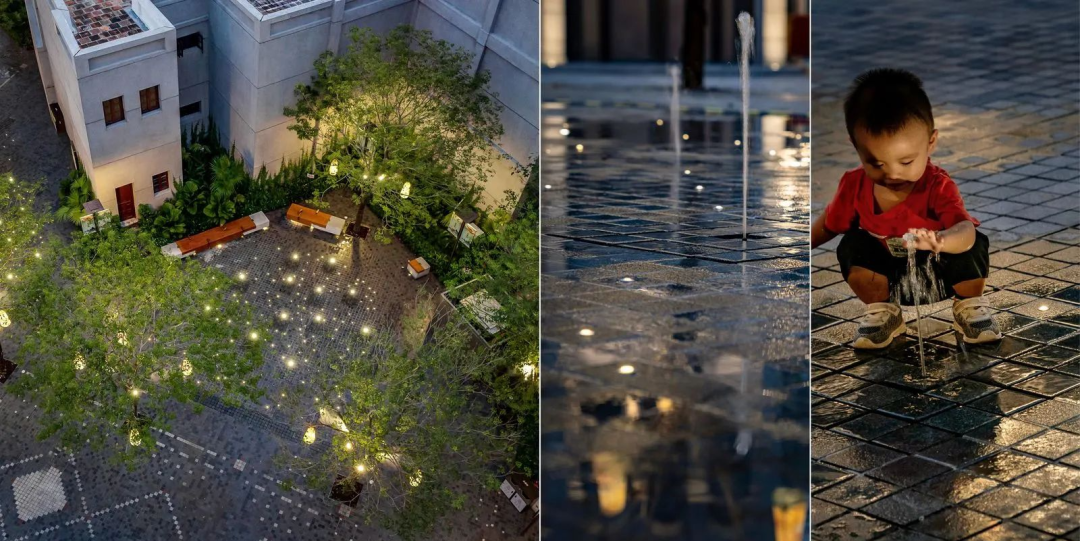

▲来自19世纪的石板路与金声广场的融合与不同

金声广场,广州荔湾区永庆坊的城市更新项目,于2023年9月建成向公众开放。项目计划源于2022年永庆坊东区商业建筑的启动,这块相邻的拆迁遗留地也相应进行景观更新设计。

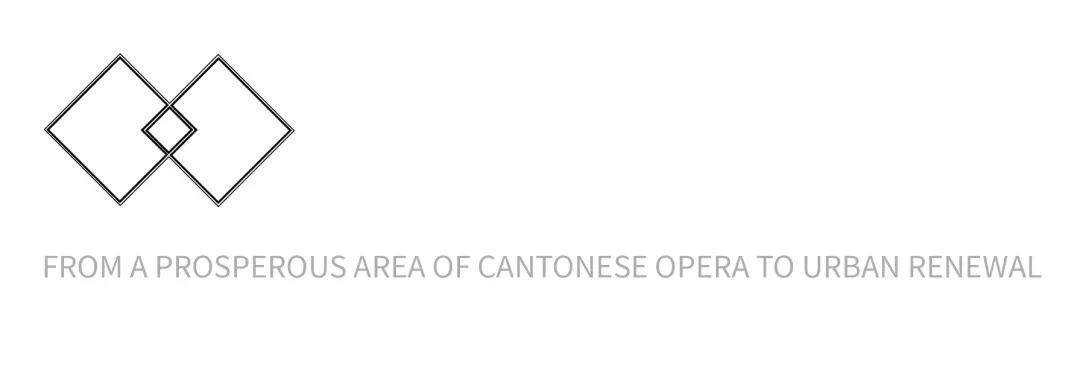

1820年至1950年间(清道光至新中国期间),这里曾是小商贩和粤剧人云集的繁华聚居地。1932年侨居美国的台山商人朱荫桥、朱家藩斥资在此兴建金声电影院(原名Grand Theatre金声戏院),以及周边几栋属于粤剧名伶(红线女、马师曾等)的中西合璧式私宅——这一切独特景象,验证了此地长期的物质与文化双重繁荣。

自20世纪90年代起,随着广州城市建设的蓬勃发展,该地面貌已大不如前。名角后代逐渐搬离或移民,金声电影院也被拆得只剩几面外墙,情状类同澳门大三巴牌坊。此地沦为了露天停车场,完全失去了昔日的光彩,辉煌与热闹已荡然无存。

荔湾区作为广州城中人口密集区,一直面临着公共空间不足的挑战。此外,经过长期大规模的拆迁和建设,其西关文化物质的消失也不可避免。

▲1860年《广州域图》首次记录广州西端恩宁路-大地旧街-大地新街片区,澳大利亚国家图书馆藏

▲金声电影院于1932年由侨居美国的台山商人兴建,为岭南建筑学派创始人之一林克明先生所设计

了解岭南西关文化,是设计工作的第一动力。

岭南文化作为中国中西交融文化的一支,是18世纪至20世纪少有的、主动对外交融的先锋——既得益于海上丝路与一口通商所带来的商贸交流传统,也得益于世辈侨民开拓来往的思想传承——近现代的广州经历了激荡的中西交融,西关亦然。如今的永庆坊呈现出的开创性,实际源于粤广人民的开放胸襟和开拓精神。

自2011年以来,永庆坊更新项目坚持对历史和文化的尊重,对本土精神的表达,这一理念应当传承。

那么,传承之道何在?

蛛丝马迹隐藏在场地周边建筑中:一幢上世纪40年代的无名红砖楼;由留法先锋建筑师、岭南建筑学派创始人林克明设计的30年代金声电影院;以及建于上世纪50年代的香港电影皇帝张活游故居。这些建筑,或多或少都将Art Deco装饰艺术风格与传统的岭南风格相结合,融入独特的理解,展现出不同的式样和色彩。

岭南文化体现了对繁华装饰和富裕生活的强烈偏好。青琉璃瓦、红木、粉广彩瓷和黄铜金器——这些鲜艳的色彩,从典型西关大屋的黑灰色背景跳跃而出。岭南建筑风格与Art Deco装饰艺术风格,二者共有对细节的赏阅,对修饰的注目和对繁华的盛赞。这种风格的物质表达也与Art Deco类同,都是基于格律几何形的运用和表达。

广场南北近100米。项目启动前,由南向北漫步,可见各座建筑、攀援植物和榕树遍布地面和墙上。新旧建筑散布在广场周围,每栋建筑都以独特的外貌面向广场。乍看之下,建筑之间的联系模糊暧昧,共同的文化渊源被历史的尘埃所掩盖。

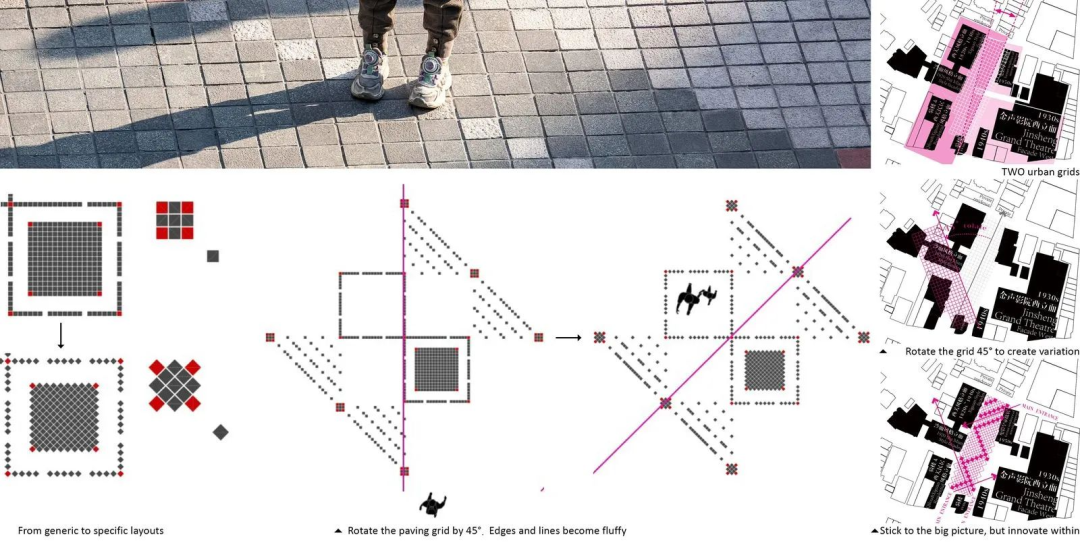

为了重现昔日的热闹场景,应该通过广场铺装将这些建筑立面连接起来,将分散的元素串联起来。

马蹄石铺设的“毯型方纹”以对角线的方式编织在一起,每个方向都延伸到广场的主立面,让所有的重要立面形成视觉链接。尤其南侧主纹,同时导向金声电影院,新建商业转角主立面。

马蹄石在广州不是传统的铺路材料——它最早起源于8世纪罗马鹅卵石路,是西化的象征。广场选用了马蹄石作为主材料,是对特定历史时刻的隐喻,也是对现场建筑风格的回应。

▲致敬1920年沙面汇丰银行的立面与引导性毯型方纹

▲场地丰富感营造,与光感的平衡

▲经过组合与演变,形成了广场地面的独特毯型方纹

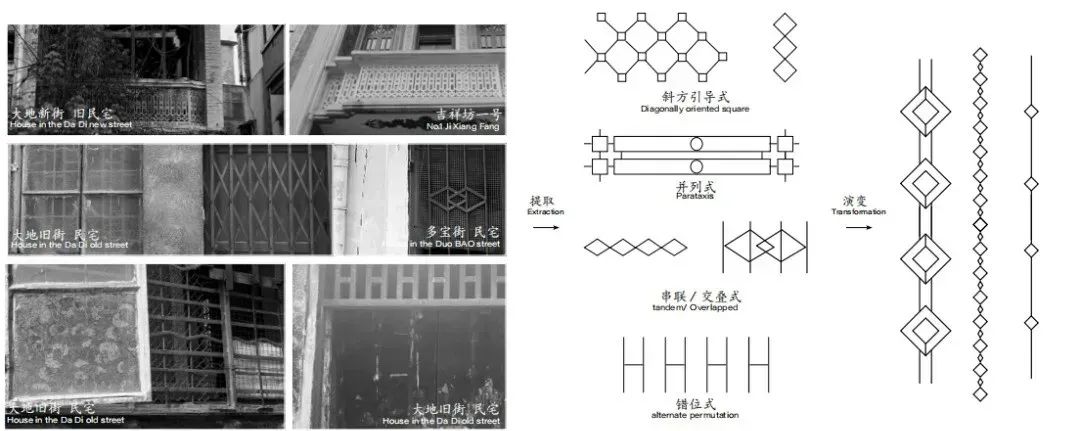

几何图案在大地街、吉祥坊的大量使用,尤其是方纹在永庆坊的广泛出现,体现岭南西关文化的审美意趣,也为设计提供了真实可考的文脉灵感。

铺装轴网最初沿袭广场西侧的建筑轴网。随着对岭南文化了解的加深,粤广人的思维方式也融入了设计:在严格而完整的规则框架内,充满了诙谐的细节和灵活的变化。为了保持总体意图和规整性,变化由内生。保持原纹为前提,将铺装轴网旋转45°让马蹄石走纹,通过方石角对角的形式,大纹样的边缘和线条变得灵动。

▲三种深浅色灰麻花岗岩按比例搭配,营造韵律感图底

▲一切的最终呈现——远看是西方的框架,近看则充满了东方的细节:仪式、规律、活泼

▲榫卯木石金雀凳,融合传统工艺美学和粤语“雀”文化

城市家具应坚固耐用、比广场铺装包含更多文化隐喻。选择榫卯结构能使木石材自然咬合,柔和点光照亮连接处和四角。长凳上点缀金属折纸雀。每只雀都附有广东鸟谚(“打麻雀”“开笼雀”“自来雀”等)。在粤语中,这些鸟谚往往幽默。人们联想到其中的双关,会心一笑。

在广场各处利用纹样空白处设置绿地,最大程度地提高空间绿化率,以大范围的树荫为人们提供舒适的活动空间。低矮而耐阴的植物巧妙地穿插其中,为建筑附属的休息区带来层次感,使其充满浓郁的自然气息。水景和茂密的绿色植物被点缀在开阔的空地上,它们不仅覆盖了建筑的外部休息区,更为那原本单调的盲墙增添了一抹生机与活力。

作为一个亚热带城市,广州一直拥有丰富的绿色资源,大型观叶植物和攀援藤蔓植物遍布城市的各个角落。虽然在城市现代化的进程中,它们被视为野性和无序的象征,但它们仍然是人们记忆中最怀念的绿色。

在这片绿洲中,生活节奏悠闲,人们在熟悉的绿叶环绕中漫步、聊天。

▲张活游故居建筑群的背墙日渐覆绿

20世纪50年代香港电影皇帝张活游的名字逐渐鲜为人知。他故居附近的拆迁废弃地被闲置,但其改造潜力巨大,可以从广场上最消极的空间转变成最积极的空间——一个绿意环绕的水光影花园。花园被十米高的围墙环绕,如今绿意盎然,星光闪烁,涌泉清爽。这个华丽场景,在遥遥致敬张活游曾经的辉煌成就。

水景是吸引小孩活跃的主要原因,但小孩也被地面点光群吸引了,在星光里相互追逐。星尘洒落在他们脚下,这个有趣场景,却在设计师意料之外。

▲50年代香港电影皇帝张活游故居,及其南侧废弃地

▲大地新街南段重新铺设的榕石巷,尽端有百年老榕