西北侧整体外观 李季 / 摄

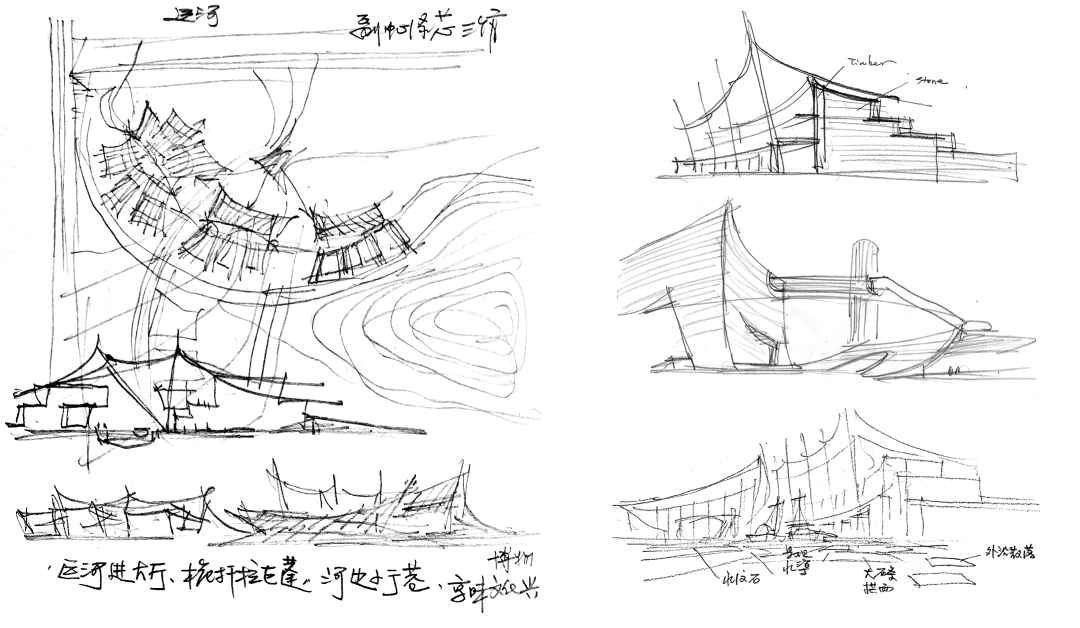

崔愷院士手稿

崔愷院士手稿

在文化和经济全球化的背景下,博物馆的功能也在不断拓展与复合。如今,博物馆除了办展览,还可以举行外事接待、学术讲座、电影首映、企业年会、时装发布等许多活动,博物馆成为新型社会生活、文化事件的载体,成为“城市公共文化会客厅”。

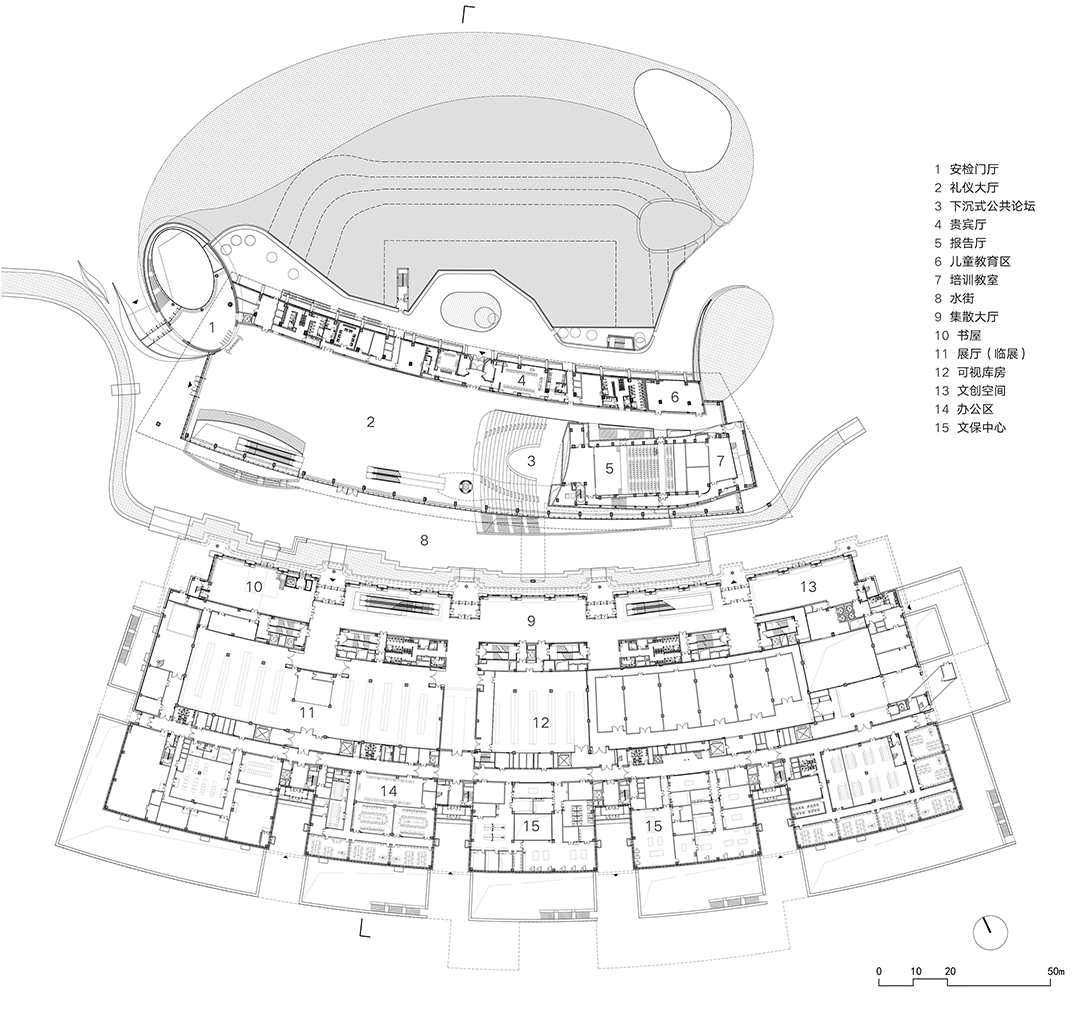

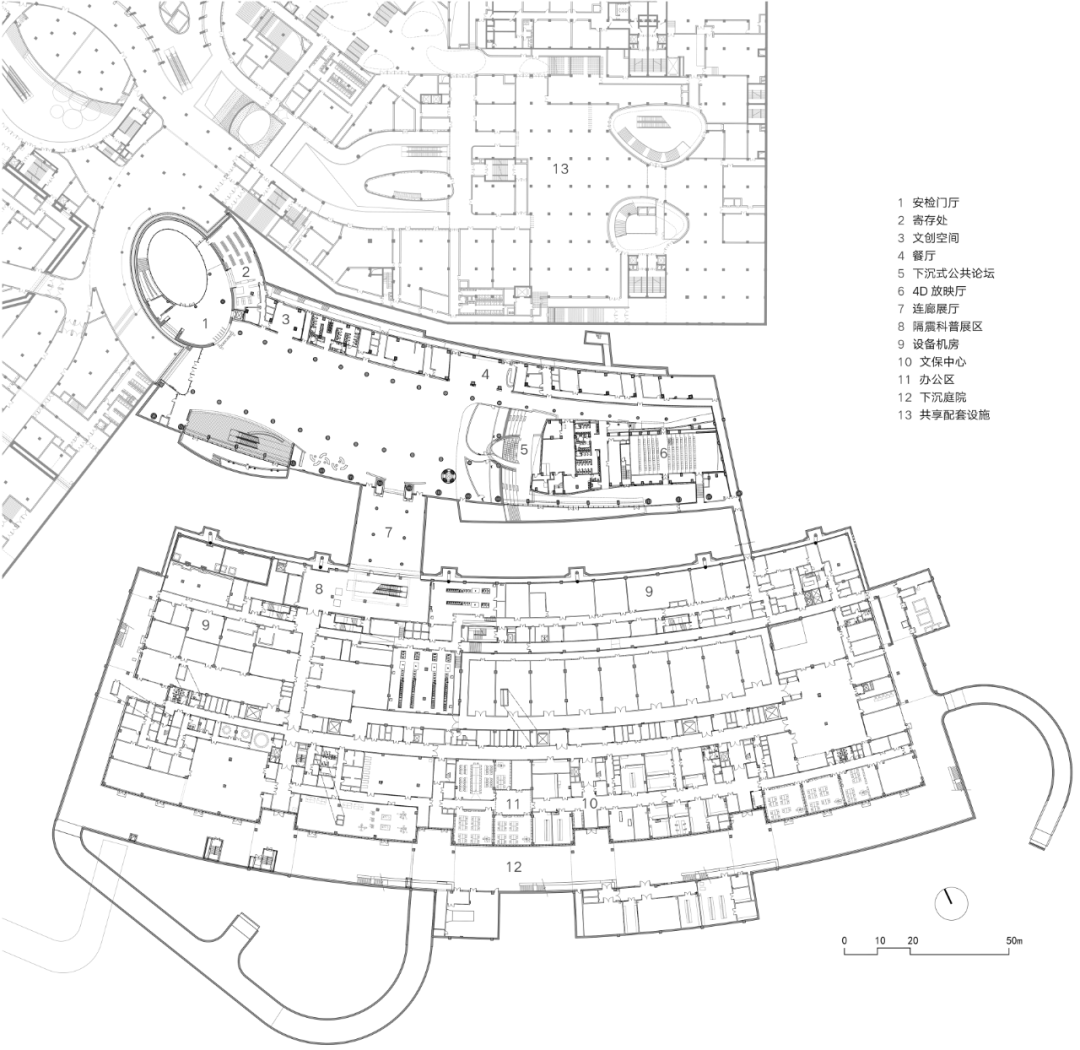

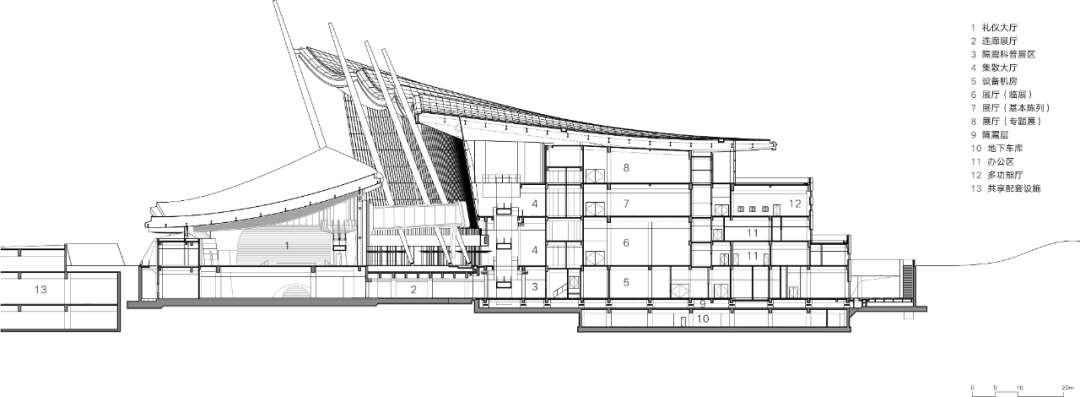

北京大运河博物馆的设计顺应了博物馆功能的复合化发展趋势,共享大厅和展陈大楼既相对独立又彼此联系,实现了自然的动静分区,既能保证传统博物馆功能所要求的安全、安静,又能满足当代博物馆多元化服务的需求。

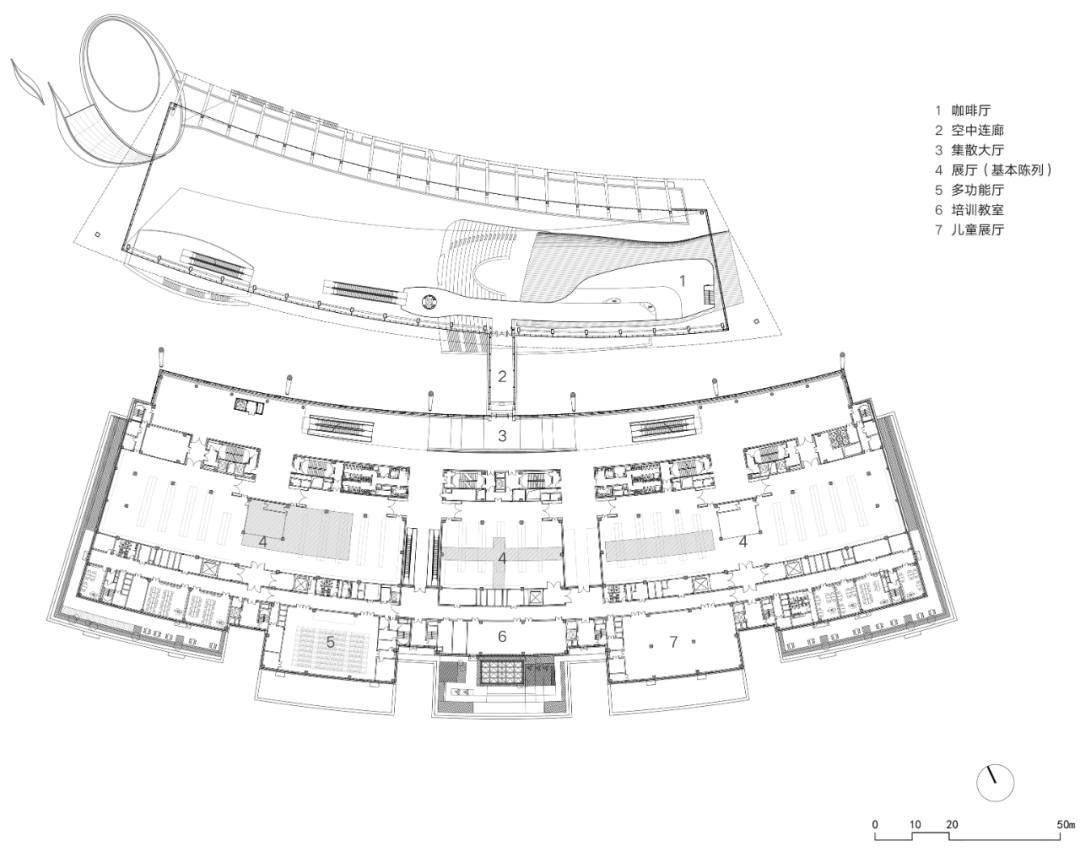

一馆分南北,北侧的共享大厅犹如巨船,坚实厚重,谦逊质朴,具备礼仪活动、文化体验、公共服务、社会教育、影片放映等灵活开放功能;南侧的展陈大楼形似巨帆,高高扬起,造型舒展,以展览陈列、文物收藏、科研办公等功能为主。水街上方,一条晶莹剔透的空中连廊将两座建筑连接起来,在展陈大楼关闭时,共享大厅还可独立对外开放,空间更加灵活自由,便于管理运营。

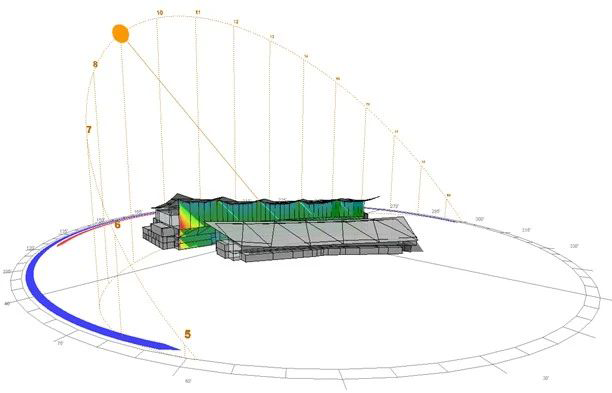

历史上曾有“大运河上漂来的北京城”这一说法,反映了中华民族古已有之的营城智慧;北京大运河博物馆在建筑形态和材料选择方面也充分借鉴了“顺天时,量地利”的东方智慧,强调建筑与环境的交融。

从整体看,共享大厅北侧与草坡自然衔接,展陈大楼南侧呈绿化退台层层跌落,向森林公园自然过渡;展陈大楼采用国内罕见的梭形柱挑拉结构,打造出“桅杆+风帆”造型的大跨度三维曲面钢结构屋盖;建筑外立面材质以石材、木材等天然材料和通透的玻璃幕墙为主,既融合于环境,又便于观赏,还在一定程度上呼应了首都博物馆的材料语言。

从局部看,一方面,透光、灵动的银白色金属拉伸网与木质舱体突出“船与帆”的寓意;另一方面,建筑外墙斑驳自然的深灰色石材表现“城”的概念,象征因汇聚“运河文化”而兼容并蓄的“北京文化”。展陈大楼最高点局部设有观光夹层,可俯瞰三大文化建筑,并远眺大运河和北京市新的行政办公区。

走进北京大运河博物馆,其内部空间设计处处展现出浓郁的文化气息。榆木质感的暖色纹理与深沉的石材质感相互映衬,辅助以仿铜材料的修饰,传达出博物馆特有的厚重感。

共享大厅首层大堂内,细密木格栅包裹的一榀榀三角形变截面鱼腹式桁架如同一艘艘小船,“船舱”内的灯光如同点点渔火,形成“万舟骈集”的动人景象;“城”的概念,则借由轻微色差的深灰色斑驳石墙传达而出,配合水纹大理石地面,共同体现出“运河上漂来的北京城”主题;尤其局部铜饰面选择云雷纹作为底面暗纹,在增加装饰细节的同时,也与首都博物馆形成时空上的对话。

走进展陈大楼二层的集散大厅,映入眼帘的是五片饱满的风帆造型屋顶,这是国内已知面积最大的一处双曲面金属拉伸网吊顶。设计团队在真实的空间尺度下反复试验、对比、推敲,精心设定拉伸网的孔洞大小、朝向、分缝方式,实现了宛若船帆织物般的视觉效果。同时,拉伸网与其上方的玻璃采光顶和金属屋面共同构成了一个兼具遮阳、透光、排烟、通风等功能的复合屋面构造,实现了视觉效果、文化寓意、使用功能的统一。

过去,城市绿心核心地带曾经是污染严重的化工厂,如今却成为一片生机勃勃的城市森林,在以人为本、生态优先的发展理念引领下,北京大运河博物馆也特别重视绿色生态技术的应用:

全面执行绿色建筑三星级标准,充分利用清洁能源,集中能源站采用燃气锅炉和冷水机组调峰的地源热泵及水蓄冷、蓄热系统,承担了整座建筑不小于60%热负荷配置;展陈大楼屋面设太阳能光伏发电系统,采用与玻璃采光顶相结合的薄膜光电池(碲化镉)发电技术,兼具遮阳功能;建筑外立面采用高性能材料,在部分温湿度敏感部位采用了带暖边隔热条的三银Low-E中空夹胶玻璃;注重自然通风和自然采光,室内81%的使用空间至少达到3%的太阳能系数(DF),主要功能区域的84.1%每小时至少实现2倍的空气更新率……综合测算,博物馆每年可减少二氧化碳排放近5000吨。

北京大运河博物馆是我国北方第一座应用隔震技术的大型博物馆,展陈大楼周边设置了620米长的隔震沟,展陈大楼地下一层下方有1.8万平米的隔震层,是我国已建成的隔震博物馆中隔震区域投影面积最大的。隔震层共设242个隔震支座,包括197个铅芯叠层钢板橡胶支座、39个普通叠层钢板橡胶支座、6个滑板支座,它们将整座展陈大楼托举起来,使其与大地分离,切断了地震波的传播路径,杜绝地震对馆舍、馆藏文物、精密仪器的破坏。

此外,展厅配置了高精度恒温恒湿空调系统,通过CFD模拟科学分布空调末端,打造世界一流文物展示环境;文物库房配有专用库房门、风淋系统、高精度摄影设备;重点空间采用高压细水雾消防系统,能在不损伤文物的前提下及时扑灭火灾,又兼顾观众和工作人员的人身安全。这些先进技术的集成,充分体现了我国建筑行业的科技实力。

北京大运河博物馆已于2023年12月27日向公众开放,上展文物约6000件,将与首都博物馆一东一西配合诠释好“都”与“城”的关系。首都博物馆以“都”为核心,聚焦北京建都史;北京大运河博物馆则以“城”为核心,将北京城的历史发展脉络与大运河文化有机结合,向世界讲好大运河故事、北京故事。

评论